Geschichte des Arbeitskampfes

Gewerkschaften gehören seit der Entstehung der kapitalistischen Gesellschaft zu den wichtigsten Massen- und Kampforganisationen der arbeitenden bzw. lohnabhängigen Massen im Klassenkampf. Die organisierten Arbeiterinnen und Arbeiter verständigten sich über Mindestlöhne, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, unter denen sie bereit waren, Arbeit anzunehmen. In harten und langwierigen Kämpfen konnten schrittweise – u.a. durch gemeinsame, branchenübergreifende Streiks, durch die Einrichtung von Streikkassen – wesentliche arbeits- und sozialrechtliche Errungenschaften durchgesetzt werden, die heute in einigen hoch entwickelten kapitalistischen Ländern in zunehmendem Maße aufgeweicht, abgeschafft oder bekämpft werden. Vor allem in Österreich gehören hierzu: Kollektivvertragliche Mindestlöhne, bezahlter Urlaub, Arbeitszeit- und Überstundenregelungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Kündigungsschutz, Betriebsräte, sowie Unfall-, Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherungen. Seit ihrer Entstehung, versuchten sich insbesondere klassenkämpferische Gewerkschaften, solche, die sich in den Reihen der Arbeiterbewegung und ab den 1920er-Jahren in den Reihen der kommunistischen Weltbewegung einordneten, auch immer für die politischen Rechte der Arbeiterklasse gegenüber dem Klassenfeind stark machten. Der Widerstand der Kapitalisten gegen Gewerkschaften sowie gegen arbeits- und sozialrechtliche Errungenschaften äußerte und äußert sich auch heutzutage weltweit nach ähnlichen Mustern: Korruption, Einschüchterung, Entlassungen und gewaltsamer Streikbruch unter Beihilfe der Sozialdemokratie und des bürgerlichen Staates durch juristische, polizeiliche und militärische Zwangsmittel. Hierzu gehören Arbeits-, Streik-, Versammlungs-, Organisations- oder Publikationsverbote bis hin zur offen terroristischen Diktatur des Monopolkapitals, dem Faschismus. Das sind einige bewährte politische Mittel zur Bekämpfung der Arbeiterbewegung.

Dass diese Mittel nach Gutdünken bürgerlicher Regierungen eingesetzt werden können, um jede Regung der Arbeiterbewegung im Keim zu ersticken, bringt uns zu zwei zentralen Schlüssen für unsere Einschätzung der Geschichte der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung in Österreich, aus der wir gemeinsam mit der Partei der Arbeit unser Handeln ableiten müssen:

1.) Mit der Herausbildung des Imperialismus als höchstes und letztes Stadium des Kapitalismus vollzog sich eine tiefe Krise innerhalb der revolutionären Arbeiterbewegung, die in den Strategiewechsel der Sozialdemokratie mündete. Die einstigen sozialistischen Massenparteien in Europa propagierten bürgerlichen Chauvinismus und Militarismus – da die sozialdemokratischen Parteien den Ersten Weltkrieg ermöglichten und legitimierten – genauso wie sie die Möglichkeit der sozialistischen Revolution leugneten und sich insbesondere in Österreich bis heute aufgrund ihres Zugriffs auf die organisierte Arbeiterbewegung als „soziale Hauptstütze des Kapitals“ (Lenin) etablierten. Viele soziale Errungenschaften der Ersten Republik etwa kamen im Nachgang der militärischen und politischen Niederlage der Arbeiterräte in Österreich, in denen die österreichische Arbeiterklasse mit den Mitteln des politischen Streiks und militanter Aktionen gegen die parasitäre, kriegstreibende Habsburgermonarchie im Jännerstreik 1918 der Perspektive der sozialistischen Revolution nahekam. Aufgrund des Fehlens und der darauffolgenden langanhaltenden organisatorischen Schwäche der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) und des Kommunistischen Jugendverbandes (KJV) konnte die österreichische Arbeiterbewegung jedoch keine nachhaltigen Siege erringen.

Nach der Befreiung vom Faschismus wurde die Neugründung der kurz zuvor noch illegalen Gewerkschaftsorganisationen in Angriff genommen. 1945 waren in den westlichen Besatzungszonen zunächst keine Gewerkschaften erlaubt. Vertreterinnen und Vertreter der KPÖ, der SPÖ und der ÖVP gingen dennoch daran, einen einheitlichen Gewerkschaftsbund zu schaffen. In der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg hatten freie Gewerkschaften neben gelben Gewerkschaften bestanden – die Gründung einer einheitlichen Gewerkschaft wurde im Gegensatz dazu als Fortschritt eingeschätzt. Gegründet wurde der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) am 15. April von Vertretern der KPÖ, ÖVP und SPÖ in Wien. Im Oktober 1945 erfolgte auch schon die Gründung des Weltgewerkschaftsbundes, was die Bestrebungen um eine einheitliche Gewerkschaftsorganisation auf österreichischem Boden beflügelte.

Der Sozialdemokratie zugehörige Gewerkschaftsführer trachteten jedoch bald danach, Positionen in der Gewerkschaft intern zu besetzen und den Gewerkschaftsbund zu einem Erfüllungsgehilfen ihrer Politik umzuformen. Die Sozialdemokratie beschloss 1947 auf undemokratischem Wege außerdem, aus dem Weltgewerkschaftsbund auszutreten. Gemeinsam mit ÖVP-Gewerkschaftern entschieden sie auch über die Organisationsform. Statt der von den Kommunistinnen und Kommunisten vorgeschlagenen Industrieverbände sollte der Gewerkschaftsbund in Berufsverbänden untergliedert werden, was den Kampf für die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten erschwerte. Die Gewerkschaftsführer der SPÖ zementierten ihre Positionen, indem sie aktiv die Bildung von Fraktionen innerhalb des Gewerkschaftsbundes forcierten. Kommunistinnen und Kommunisten stellten sich gegen die Fraktionsbildung aus dreierlei Gründen: Erstens, weil dadurch die politischen Konflikte innerhalb der Gewerkschaft den gemeinsamen Kampf um die ökonomischen Interessen zu verdrängen drohte; zweitens, weil dadurch das innergewerkschaftliche Leben zu erstarren drohte; drittens, weil dadurch die Gewerkschaften noch stärker zu einem Erfüllungsgehilfen der Regierung herabzusinken drohten. Die Zweifel der Kommunistinnen und Kommunisten sollten sich nicht als unbegründet erweisen. Die Fraktionsbildung lähmte die österreichische Arbeiterbewegung und schmälerte ihre Kampfkraft noch bevor die Sozialpartnerschaft an Boden gewann.

Die letzte massenhafte, spontane Erhebung der österreichischen Arbeiterklasse – der Oktoberstreik 1950 – wurde von führenden kommunistischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern zwar in eine klassenkämpferische Richtung gegen die Sozialpartnerschaft gelenkt, die gemeinsam mit dem Staat für die Verelendung weiter Teile des Volkes verantwortlich war, jedoch konnte sich nach und mit der Zerschlagung des Oktoberstreiks die Sozialpartnerschaft als maßgeblicher Unterdrückungsmechanismus der österreichischen Arbeiterbewegung durchsetzen.

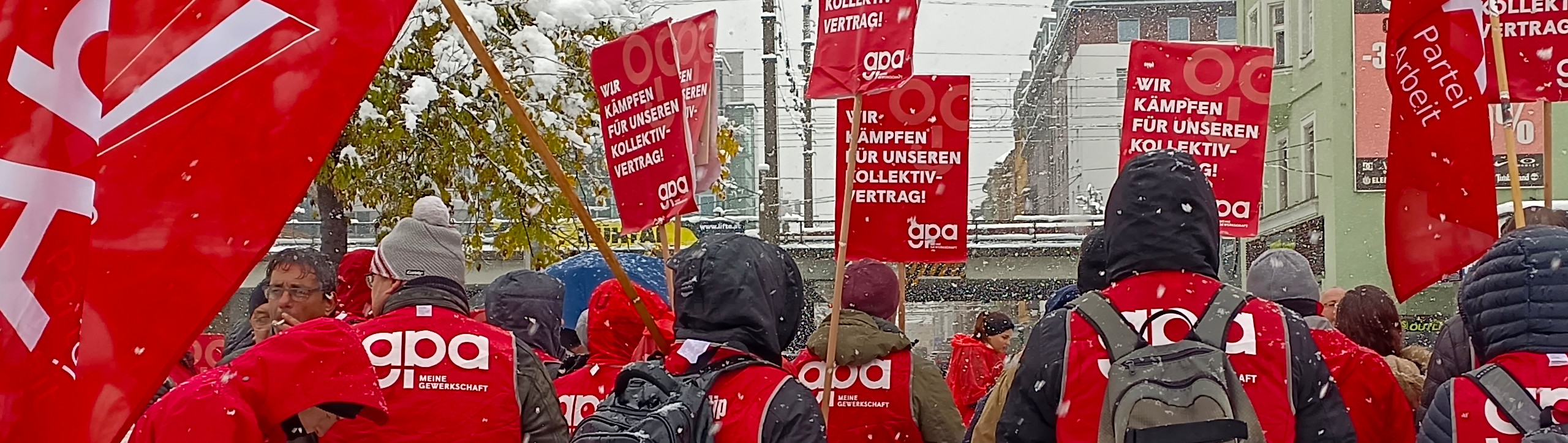

2.) Es zeigt sich wiederum, wie wenig dauerhaft gewerkschaftlich teilweise sehr schwer erkämpfte Errungenschaften im Kapitalismus in Wahrheit sind. Allein im Sozialismus und Kommunismus können diese Errungenschaften von dauerhafter Natur sein – bis dahin herrscht bei Gefahr von Profitverlust aufgrund der Organisierung der Arbeiterschaft der Knüppel der Polizeigewalt. Lenin wies u.a. in seinem Werk Was tun? nach, dass eine, führungs- und strategielose Gewerkschaftsbewegung ohne Bewusstsein über ihre Rolle im Klassenkampf nur in kraft- und wirkungslosen Regungen der Spontaneität der Massen mündet, die das herrschende System gut in seine Herrschaftsmethoden integrieren kann. Die Erfahrungen aus dem Verrat der Sozialdemokratie von 1914 und die daraus folgende Entstehung der III. Internationale hat wiederum bewiesen, dass sich eine Gewerkschaftsbewegung unter Führung der Sozialdemokratie in ihr direktes Gegenteil verkehrt – nämlich in eine Institution zur Herrschaftsstabilisierung und Machterhaltung im Sinne der herrschenden Klasse selbst. Die Grundsätze sozialdemokratischer gewerkschaftlicher Organisation liegen primär darin, passive „Mitgliederorganisationen“ zu schaffen. Das einzige Ziel ist also die größtmögliche Mitgliedersammlung, um den Herrschenden Angst zu machen und sich allein durch die schiere Größe politisch Luft zu machen. Dies führte in Wirklichkeit zu einer fortwährenden Lähmung der Arbeiterbewegung, da die Kampfandrohungen des ÖGB beispielsweise höchstens zu begrenzten Warnstreiks und inszenierten Protestaktionen führen. Die kommunistische Bewegung Österreichs heute – also die Partei der Arbeit und die Jugendfront – versucht die Gründe für die strategische Defensive der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung zu analysieren, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und tritt für Verbesserungen auf gewerkschaftlicher Ebene, die das Kapital tatsächlich an seine Grenzen bringen und letztlich für einen tatsächlichen Generalstreik ein, der die Herrschenden dort trifft, wo es wirklich wehtut.

Gewerkschaft und Arbeiterklasse heute

Heute steht die revolutionäre Arbeiterbewegung vor großen Herausforderungen. Weitgehend werden bestehende arbeits- und sozialrechtliche Errungenschaften aufgeweicht oder gänzlich zunichte gemacht: Lockerung des Kündigungsschutzes, Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Arbeitszeitverlängerungen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, eine generelle Infragestellung kollektivvertraglicher Regelungen sowie gestiegener Lohn- und Leistungsdruck stehen auf der Tagesordnung. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse scheinen zunächst zwar durch flexiblere (Zeit-)Einteilung und mehr „Eigeninitiative“ für die Lohnabhängigen zu überzeugen, in letzter Konsequenz erhöhen sie aber die Ausbeutung der Arbeitenden und steigern die Profite der Unternehmen. Bei geringfügiger Beschäftigung sind die Arbeiterinnen und Arbeiter z.B. nicht sozial-, kranken- und arbeitslosenversichert, freie Dienstnehmerinnen und -nehmer sind auch nicht arbeitslosenversichert, Werkvertragsnehmerinnen und -nehmer sowie „neue Selbständige“ stehen teilweise sogar völlig außerhalb des Arbeitsrechts. Diese Beschäftigungsverhältnisse haben aber nicht nur persönliche Folgen für jene, die in solchen Arbeitsverhältnissen stehen, sondern erhöhen auch den Druck auf Kolleginnen und Kollegen in sogenannten Normalarbeitsverhältnissen (Vollzeitarbeit mit Sozial-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung). Zudem verweigern Gewerkschaften diesen Scheinselbstständigen oft die Vertretung (da diese ja offiziell als selbständig gelten) und überlassen sie der Ausbeutung durch das Kapital.

In den Industriestaaten ist in den letzten Jahren der Gesamtumfang der Arbeiterklasse im weitesten Sinn gewachsen. Die Ausweitung insbesondere des Dienstleistungssektors hat zu einem enorm gestiegenen Anteil an Frauen innerhalb der Arbeiterklasse geführt. Mit Werkverträgen und „neuer Selbständigkeit“ sind zudem Beschäftigungsverhältnisse geschaffen worden, die ein gezieltes Umgehen von arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen durch scheinbare Selbständigkeit der Betroffenen ermöglichen. Gleichzeitig sind im gegenwärtigen imperialistischen Stadium des Kapitalismus auch eigentlich Selbständige in den meisten Fällen dem Diktat der Großkonzerne unterworfen. Selbst Betriebe mittlerer Größe werden zu deren Zuliefer- oder Absatzfilialen degradiert, womit auch ihre Selbständigkeit weitestgehend verschwindet.

Im Allgemeinen kann eine Intensivierung der Arbeit festgestellt werden. Denn während auf der einen Seite (nämlich bei den Vollzeitbeschäftigen) immer länger gearbeitet wird, kommt es auf der anderen Seite (bei prekären Beschäftigungsverhältnissen wie Zeit- und Leiharbeit, geringfügiger Beschäftigung und Teilzeitarbeit sowie sogenannter Kurzarbeit) zu kürzeren Arbeitszeiten. Diese werden aber in der Regel von ungesunden Arbeitsbedingungen wie Schichtarbeit, Wochenendarbeit oder Nachtarbeit und miserabler Entlohnung begleitet. Durch diese Entwicklung wird die Spaltung der Arbeiterklasse weiter vorangetrieben. Auf dem „Schlachtfeld“ Arbeitsmarkt stehen sich somit mehrere Gruppen gegenüber, die vom Kapital brutal gegeneinander ausgespielt werden: Vollzeitbeschäftigte, prekär Beschäftigte und Arbeitslose.

Auch Mechanismen wie die „Arbeitnehmerfreizügigkeit“ in der EU spielen hier mit. Dabei können innerhalb der EU billige Arbeitskräfte aus Staaten mit schlechten sozial- und arbeitsrechtlichen Standards in andere Länder entsendet werden. Der Effekt lohnt sich für die Kapitalisten gleich dreifach: Sie haben billigere Arbeitskräfte zum Ausbeuten, betreiben Lohn- und Sozialdumping und erhöhen die Arbeitslosigkeit, wodurch die heimischen Arbeiterinnen und Arbeiter bereitwilliger zu schlechteren Bedingungen arbeiten. Zudem können sie durch ihre rassistische Demagogie die Arbeiterinnen und Arbeiter aus unterschiedlichen Ländern gegeneinander aufbringen und somit von den wahren Ursachen der schlechten Situation für die Arbeiterinnen und Arbeiter ablenken.

Für klassenkämpferische Gewerkschaften!

Die Lohnabhängigen sind im Kapitalismus beständig massiven Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen und Lebensumstände unterworfen, die nur durch das organisierte und entschlossene Vorgehen der Arbeiterinnen und Arbeiter bekämpft werden können. Nur durch die Überwindung der Spaltung der Arbeiterklasse in Österreich, aber auch international, kann dem aggressiven Vorstoß des Kapitals Einhalt geboten und der Kampf für den Sozialismus und Kommunismus vorangetrieben werden.

Ein maßgeblicher Sammelpunkt für Widerstand gegen die Gewalttaten der Herrschenden müssen klassenkämpferische Gewerkschaften unter Anleitung einer revolutionären kommunistischen Partei sein. Dennoch bekräftigen wir, dass solche Gewerkschaften – wie alle Massenorganisationen im Dienste der Arbeiter- und Volksmacht – nicht einfach die fortschrittlichsten oder sich selbst als kommunistisch verstehenden Teile der Arbeiterklasse organisieren. Ganz im Gegenteil: Gewerkschaften müssen Kampforganisationen der gesamten Arbeiterklasse sein. Die Jugendfront der Partei der Arbeit muss versuchen, ihre politische und organisatorische Kraft dafür aufzuwenden, die klassenkämpferische Gewerkschaftsbewegung in Österreich zu rekonstituierten. Die letzten Jahrzehnte waren begleitet von einer weitgehenden Entdemokratisierung des ÖGB. Diese Entdemokratisierung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes wurde von der Arbeiteraristokratie im ÖGB in Auseinandersetzung mit den klassenbewussten Teilen der Arbeiterklasse vorangetrieben. Der erste Schritt in diese Richtung wurde bereits mit der Durchsetzung von politischen Fraktionen im ÖGB und der Spaltung der im ÖGB organisierten Arbeiterklasse gesetzt. Das Ziel war damals klar, die Kommunistinnen und Kommunisten sollten in der Gewerkschaft isoliert und marginalisiert werden. Weitere Schritte der Entdemokratisierung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes folgten. Betriebsgruppen und -organisationen spielen, sofern es noch welche gibt, keine Rolle mehr. Die Arbeiteraristokratie hat ihre politische Macht im ÖGB abgesichert. Zentral ist dafür ein Delegiertensystem, das sich auf Betriebsräte stützt, die aus ihren Reihen Delegierte für Gewerkschaftskongresse wählen. Hinzu kommt das oben genannte Fraktionssystem, das verhindert, dass parteilose Betriebsräte oder Betriebsräte kleinerer Fraktionen zu viele Delegierte stellen. Einfache Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, die Mitglied im ÖGB sind, verfügen jedoch über keinerlei Mitspracherechte und sind politisch einflusslos.

Um gegen diese Politik und die Strukturen der „Arbeiteraristokratie“ (Lenin) vorzugehen, müssen wir eine Politik der Basisorganisation fördern, die wir auch an Schulen und Hochschulen entfalten wollen. Lehrlinge bzw. Berufsschülerinnen und -schüler sowie junge Arbeitende müssen in Betriebszellen organisiert werden. Außerdem sollten wir trotz des geringen Handlungsspielraums in die Gewerkschaften rein, ohne aber Illusionen in ihre Reformierbarkeit oder in die bloße „Unfähigkeit“ ihrer Führungsspitze zu legen, wie es viele reformistische Organisationen tun. Das Ziel muss es sein, Betriebszellen aufzubauen, die sich weder in die (betriebliche) Sozialpartnerschaft, noch in das Fraktionssystem integrieren lassen. Als Jugendfront sehen wir dies als eine politisch-ideologische und materielle Aufgabe an, um gemeinsam mit der Partei der Arbeit die Politik der Sozialpartnerschaft herauszufordern und den Klassenkampf zu organisieren.

Die Organisierung der Arbeiterklasse muss über die eigenen Landesgrenzen hinweg auf dem Boden des proletarischen Internationalismus stattfinden.

Für uns Kommunistinnen und Kommunisten ergibt sich daraus der zwingende Grund, revolutionäre Positionen in der Gewerkschaft zu erkämpfen und bei genügend personellen Ressourcen Gewerkschaftsarbeit zu leisten. Auch wenn von den Gewerkschaftsbürokraten mit allen Mitteln versucht wird, revolutionäre Positionen aus den Gewerkschaften fernzuhalten und sie stattdessen auf Frieden mit dem Kapital setzen und so die Versöhnung von Wölfen und Schafen predigen. Die zurzeit sinnvollsten Möglichkeiten, konsequente Gewerkschaftsarbeit zu leisten, liegen im Betrieb, beispielsweise in der Gründung von Betriebszellen, im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen sowie in der Kandidatur um Jugendvertrauens- und Betriebsratsmandate. Von dort aus können erster Widerstand entwickelt und klassenkämpferische Positionen in Gewerkschaften hineingetragen werden.

Widerstand braucht Organisation und Strategie! Um den Kapitalismus zu zerstören und den Sozialismus und Kommunismus auf österreichischem Boden aufzubauen, ergeben sich zahlreiche Aufgaben, die nicht alle von einer Gewerkschaft gelöst werden können. Vor allem die Komplexität des Kampfes der Arbeiterbewegung und dessen internationale Dimension machen eine Organisation der Gewerkschaftsbewegung mit langfristiger Strategie und revolutionärer Perspektive unumgänglich. Parallel zur revolutionären, klassenkämpferischen Gewerkschaftsbewegung braucht es eine straff organisierte und disziplinierte Jugendorganisation, die revolutionäre Propaganda und Agitation innerhalb der Jugend, der Studentenschaft und der Schülerinnen und Schüler betreibt sowie eine wahrhafte Partei neuen Typs, die die Kämpfe anführt und in die übergeordnete Strategie einzuordnen weiß. Für die Jugendorganisation heißt das vor allem, massiven Druck innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften zu organisieren und revolutionäre, klassenkämpferische Positionen zu propagieren. Dies macht eine gewerkschaftliche Organisation innerhalb und außerhalb der bereits bestehenden Gewerkschaftsorganisationen notwendig. Eine Gewerkschaft, die ihres Namens würdig ist und sich der großen Aufgabe der Heranführung der in Österreich arbeitenden Bevölkerung an die sozialistische Revolution annimmt, muss erst geschaffen werden.